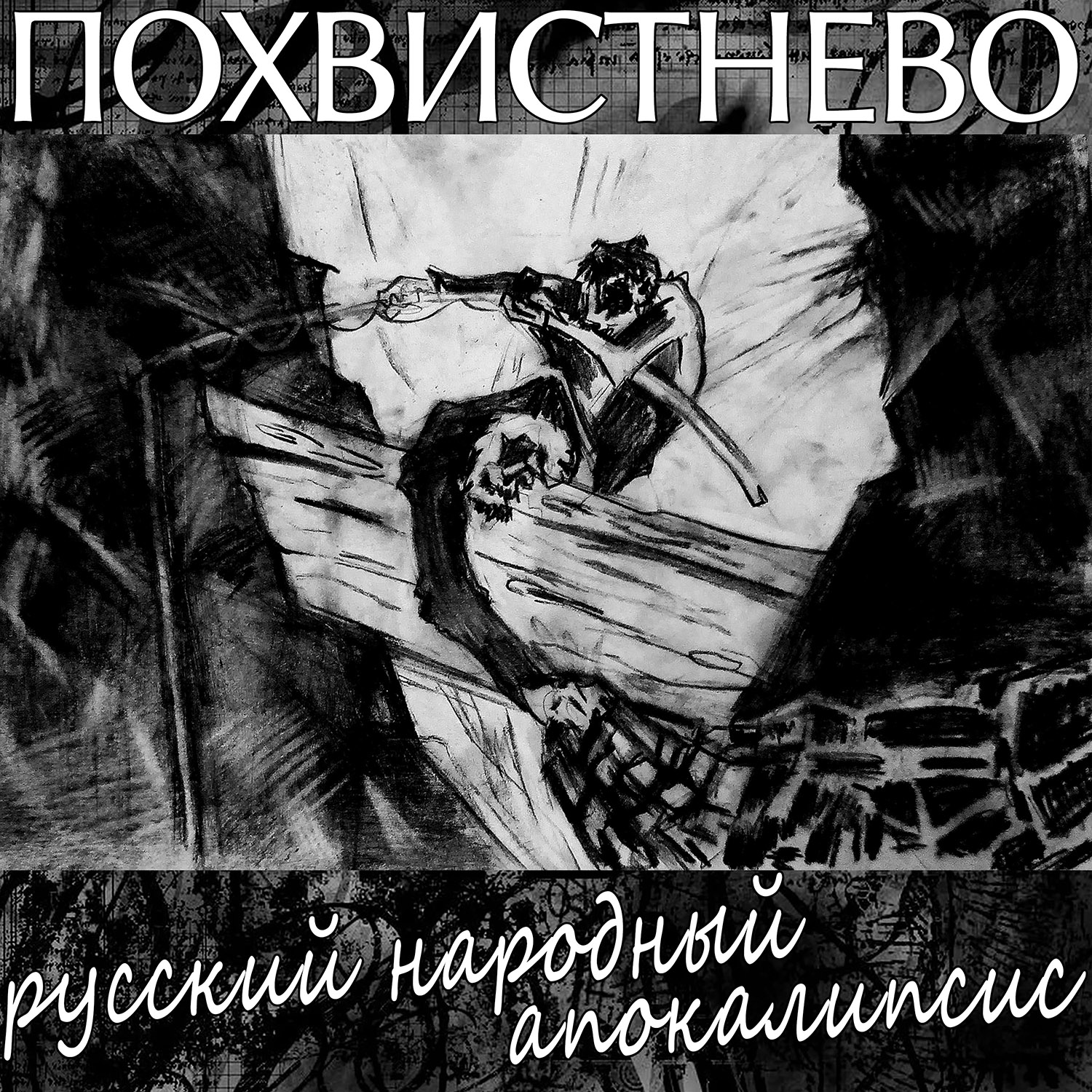

Автор рисунка на обложке — Аделина Копыльцова.

Публикуется по: Смех и безнадежность в книге Дяди Лёши «Похвистнево» – Точка.Зрения

Откуда взялось «Похвистнево»

«Что подтолкнуло Вас к написанию этой книги?» — один из тех вопросов, что первым делом задают автору. Дядя Лёша (должно быть, предвосхитив такого рода вопросы) дает ответ в рассказе «Интервью с московским писателем»: « — Ну вот одни люди алкашами становятся, другие наркоманами, а мне это скучно, так я и стал писателем». На вопрос, касающийся топонимики книги, автор отвечает: « — Да просто когда я переехал в Самару, мне хотелось местность изучить, как-то её запомнить. А когда вернулся в Москву через три года, так и не смог её забыть».

«Похвистнево» (2017-2023) — название, выбранное одновременно случайно и неслучайно. Дядя Лёша прожил в Самаре три года (2015-2018 гг.), какое-то время вел там радиопередачу на станции «Радио-Самара-Максимум» (эта часть биографии легла в основу рассказа «Неоконченная колыбельная») и владел фотомагазином «Кандинский» (история, послужившая основой для рассказа «Лодочник»). Похвистнево — город в Самарской области, а поскольку писатель душой «сросся» с теми краями, то не мог обойти стороной и этот уголок карты. «Мы как-то с художницей Викой Сушко подумали, что, если следовать топонимическим традициям русской литературы, название «Похвистнево» прямо-таки обязывает к русскому трэш-дарк-фолку», — говорит сам Дядя Лёша, поясняя, почему выбор пал именно на этот город.

Говоря о русской литературной традиции, уместно вспомнить город Скотопригоньевск из романа Ф. Достоевского «Братья Карамазовы». По словам современников и исследователей, Достоевский сконцентрировал в этом названии свои московские воспоминания и впечатления от Старой Руссы, где провел остаток жизни. Скотопригоньевск Достоевского, как пишет М. Штерн в своей работе «Текст провинциального города в творчестве Ф. М. Достоевского», — прообраз национального мира. Или же уездный город N — вымышленный топоним, появляющийся во многих произведениях русской классической литературы, в том числе в творчестве Н. Гоголя, А. Чехова, А. Герцена, Ф. Достоевского и др.

Можно с уверенностью сказать, что Похвистнево — это потомок Скотопригоньевска и города N. Следуя за отцами русской мысли, Дядя Лёша структурирует самарские впечатления (а по возвращении в Москву — и ностальгически окрашенные чувства) и вкладывает их в областной городок Похвистнево, генетически связанный со всеми уездными городами России. Топоним «Похвистнево» — показатель, что традиция русской литературы действительно бессмертна; она вне времени и укоренилась в бессознательном.

Особенности мироустройства «Похвистнево»

Начнем с особенностей внутритекстового пространства. Само явление подробной карты местности в литературе — как русской, так и зарубежной — не ново (как, впрочем, и остальные компоненты художественного текста, о чем в свое время писали Р. Барт и М. Бахтин). Мы можем вспомнить упомянутого ранее Достоевского с его полноценными картами Петербурга (например, в «Преступлении и наказании») и уездных городов (яркие примеры — «Братья Карамазовы» и «Бесы»). При обращении к зарубежному литературному поприщу сразу приходит на ум Дж. Джойс с его нашумевшим в 20-х гг. XX столетия романом «Улисс», где автор вплоть до мельчайших подробностей выводит улочки Дублина. Если все писано-переписано, то в чем же особенность топонимики «Похвистнева»? В конце книги Дядя Лёша дает своеобразную схему, в которой классифицирует рассказы по выделенным тематическим блокам (Лаборатория, Непознанное, Семья, Криминал, Родина, Религия, История, Несчастные люди в быту, Профессии и Суицид, несчастный случай) и улицам всех локаций, мелькающих в костяке текста. Но и здесь нет ничего принципиального нового, поскольку тот же Джойс с помощью коллег и знакомых составил две схемы к своему «Улиссу» ради того, чтобы читатель сумел разобраться в его авторских шарадах. Прелесть «Похвистнево» кроется не столько в карте, сколько в том, что именно автор в эту карту вкладывает. Предельная детализация на уровне местности коррелирует с миром фольклора, наркотического дурмана и алкогольного опьянения. Например, в рассказе «Лодочник», несмотря на прочный автобиографический элемент, сталкиваются реальность (фотомагазин «Кандинский» и герой дядя Леша, прототипом которого является тёзка-автор) — причем реальность не только внутри-, но и внетекстовая — и вымысел, то есть мир мертвых. Потустороннее в произведениях Дяди Лёши проникает в действительность, вобравшую в себя психоделический «трэш», совсем как на полотнах В. Кандинского. Интересно то, что писатель как бы объединяет современность с архаикой (преданиями, легендами, сказками), стирает временные и пространственные рамки (которые, казалось бы, четко обозначены). Тексты, вошедшие в книгу, — эксперимент помутившегося сознания, о чем позволяет судить рамочная композиция.

Чтобы пресечь любые беспочвенные обвинения, сперва поясним кое-какие моменты из жизни автора: он никогда не употреблял наркотиков, в плане алкоголя весьма умерен и прилюдно не матерится как сапожник. Словом, все аморальное в «Похвистнево» — только ради искусства. Относительно обозначенных тем Дядя Лёша консультировался со своей женой Анной, работающей диспетчером скорой помощи в клинике психиатрии и наркологии и располагающей необходимым писателю материалом. Теперь можно перейти к «художественной аморальщине». В книге периодически всплывают фигуры наркоманов Дамира и Динияра («Тараканы и кокаин», «Выходные», «Профессиональная деформация», «Конченные из Похвистнева», «Двери восприятия», «На природу», «Бабочка», «Молодость», «Переменных требуют наши сердца», «Конец эксперимента»). Сквозные рассказы с участием этих персонажей вошли в тему под названием «Лаборатория». Начнем с того, что книга открывается рассказом «Тараканы и кокаин»: Дамир и Динияр — те, кого бы назвали отбросами общества — ведут занимательную беседу «под спидами» и наблюдают, как подопытные тараканы ползают по кокаину и лопаются от смеха. Автор тут же устроил читателю своеобразный тест, этакую проверку на прочность: кто вынесет моих кокаиновых тараканов, тот молодец и сможет окунуться в мир «Похвистнева». Однако при чем тут тараканы и кокаин? Когда автор вытаскивает свои тексты из стола, мыслительные процессы читателя, заполучившего книгу, автоматически запускаются. Хочет писатель того или нет, но написанное им волей-неволей семантизируется (даже если автор ничего не вкладывал в те или иные образы, а писал, что называется, по наитию).

Итак, вернемся к нашим тараканам. Автор с первых слов обозначает свою позицию: на каждого таракана найдется свой кокаин, который их рассмешит до смерти. Тараканы — это мысли (есть выражение: «У каждого свои тараканы», под чем подразумеваются неприятные психологические особенности, странности, которые человек не желает выносить на всеобщее обозрение). Кокаин же — авторский текст, нескончаемый поток его черного юмора, сбивчивого сознания и фольклорной психоделики. Наркотический транс — так же, как и алкогольный — опутывает книгу, что создает некий густой смог, сводящий с ума, совсем как еврея-полукровку Спартака из рассказа «Спартак и тараканы».

Если вернуться к мысли, что «Тараканы и кокаин» — проверка на прочность, то мы выходим на издевку над читателем — тонкую, умелую и скрытую под слоем гротеска. Выводя из образа таракана сему «мысль», мы придем к выводу, что автор ставит эксперимент, не только над читателем, но и над самим собой. В качестве доказательства можно привести рассказ «Двери восприятия» — аллюзия на одноименное эссе О. Хаксли, где автор рассказывает о своем опыте употребления мескалина. Хаксли утверждает, что прием психоделиков расширяет границы человеческого восприятия, что оказало бы положительное влияние на социокультурные процессы. Если вкратце, то основную мысль Хаксли вкладывает в заключение: он говорит, что мескалин полезен для интеллектуала и человек, попробовавший этот психоделик, изменится в лучшую сторону.

Очевидно, Дядя Лёша неслучайно обращается к эссе Хаксли, некогда поделившегося личным опытом. Исходя из этого, можно выдвинуть гипотезу, что Дамир и Динияр — проекция авторского подсознания, также павшего жертвой экспериментов. Поначалу тараканы находятся в закрытой белой коробке, где проделаны дыры для вентиляции. Герои не видели их, но слышали, как взрываются хитиновые тела. В рассказе «Конец эксперимента», завершающем книгу, тараканы вырываются на волю. «Белый таракан полз по краю белого лабораторного халата» — строчка, буквально вынуждающая обратиться к значению белого цвета в авторской картине мира. В первом рассказе белая — лишь коробка (которую, кстати Динияр смахивает в стол). В «Конце эксперимента» белыми оказываются и халат и тараканы, ползущие по трупам Дамира и Динияра. Эксперимент закончился летальным исходом. На самом деле безвыходность положения героев предсказывается все в том же рассказе «Двери восприятия»: они долбились в закрытую дверь, на миг открыв ее, чтобы снова закрыть и продолжить «тренинг». Эта насильственная попытка вырваться наружу, из замкнутого пространства своего восприятия, не увенчалась успехом, а, напротив, оказалась губительной: человек, выходящий за рамки своего мира, оказывается беззащитным, уязвимым, и его пожирает белый цвет освободившихся тараканов, то есть бессознательного, что властвует в чертогах разума, хоть мы об этом и не догадываемся.

Мир «Похвистнево» — это игра воображения, шутки бессознательного, скоп мыслей и своеобразная игра. Иными словами, авторский эксперимент в рамках литературной лаборатории. Специфика предельной детализации книги и наличие классификации в конце — намек на сильные аргументы, используемые в науке, которая видит силу в статистике и терминологии. Тогда получается, что «Похвистнево» — не просто дань уважения русской литературной традиции, но и психологическая игра. Кстати, мотив игры как неотъемлемый фольклорной константы, возникает в рассказах «Яблочко созрело» (реальная игра, в которую играют самарские дети) и «Четыре богини» (русская рулетка, соотносящаяся с образом Лилит — демона-искусительницы). Такая же ритуальная игра на грани между жизнью и смертью (недаром смерти посвящен целый тематический блок «Суицид, несчастный случай») ведется на уровне психологии, где-то в глубинах бессознательного, среди наших тараканов.

В отношении бессознательного необходимо упомянуть рассказ «Метаморфозы», отсылающий читателя к «Превращению» Ф. Кафки: как и Грегор Замза, Ангелина Дмитриевна случайно превращается то в муху, то в кошку, то в собаку, но ее близким нет до этого никакого дела. Дядя Лёша наследует язык абсурда Кафки, что оттеняет ужас событий в канве реальной жизни (к абсурдистской модели можно отнести и рассказ «Отвертка»). Не теряя пойманной волны, стоит сказать пару слов о рассказе «Несчастный человек на улице Венцека», где главный герой прогуливается в обществе своего Внутреннего Голоса: материя повествования то и дело разрывается обособленными кусками текста, связанными медитативным союзом «и». У этих элементов рассказа нет ни точек, ни прописных букв, указывающих на начало высказывания. Автор вводит в рассказ поток сознания (к слову, ставший одним из маркеров романа «Улисс» Джойса, где в некоторых главах вовсе отсутствуют какие-либо знаки препинания).

Рассказ «Конец эксперимента» сопрягается со смертью (а следовательно, и с концом света, то есть апокалипсисом) в контексте классификации, представленной в конце книги: начинает список тема «Лаборатория», а заканчивает — «Суицид, несчастный случай». Первая включает в себя смысл эксперимента, то есть научной игры, а вторая — отчаяние и фатализм. Человек не в силах выдержать опытов, проводящихся в его голове, что неизменно приводит к концу. Мир Дяди Лёши похож на так называемый «перевернутый мир» М. Салтыкова-Щедрина в его цикле «Сказки для детей изрядного возраста»: за ложной реальностью, разноплановым юмором, обсценной лексикой скрывается тайна, то есть то, какой мир на самом деле. Почему люди пьют и колются? Потому что не способны вынести гнета реальности. А алкоголь и наркотики создают ту самую ложную реальность. Отсюда и перевернутый мир, в создании которого Дядя Лёша, несомненно, преуспел.

Фольклор и Похвистнево

Книга Дяди Лёши — дань уважения не только русской литературной традиции, но и фольклорному пласту, в частности обрядовому комплексу и сказочным сюжетам. Конечно же, в «Похвистнево» масса отсылок к Н. Гоголю (чего стоят рассказы «Мертвые души» и «Смерть афериста Чижикова», где герой похож на гоголевского Чичикова и родом деятельности, и созвучием фамилий), чье творчество также отсылает нас к мраку преданий, обрядов и др. Дядя Лёша в этом отношении идет по стопам Н. Гоголя и А. Афанасьева, однако встречаются и вещи, базирующиеся на «голом» ритуально-обрядовом комплексе.

В рассказе «Березка» вводится обряд, связанный с праздником Троицы и березы как его неотъемлемого атрибута. Динка приходит к подруге и просит помочь убить мать. Девочки выбирают березу, обламывают ветки, подвязав их пояском, наряжают в халат и бросают в воду. Согласно поверьям, береза — символ женского начала, поэтому она выступает в роли матери-утопленницы. То, что обряд совершили две подруги, отсылает к традиции кумления на Троицу (две близкие подруги подходили к завитой березке и по завершении ритуала духовно сближались, пройдя тем самым языческое крещение). По окончании праздника (в Духов день) Троицкую березку подвергали ритуальному уничтожению: ее либо оставляли в лесу или ржаном поле, либо топили в реке, либо сжигали в печке или на улице. Считалось, что это обрядовое действо послужит магической защитой всему хозяйству. Героини рассказа выбрали речку и бросили туда чучело Динкиной матери. В тексте, кроме Троицкого обряда, видны явные черты ритуала уничтожения чучела русалки, изготавливаемого из веток березы. Народная мудрость гласит, что на Пятидесятницу просыпаются русалки, то есть мертвецы, поэтому жители изготавливали чучело, а после либо топили его, либо разрывали на части и разбрасывали по полю, что, согласно преданиям, должно было уберечь людей. В конце мать Динки умирает — ритуал выполнил свою задачу, — но героиня не может избавиться от мысли, что березка (мертвец) вернется за ней. Автор соединяет несколько обрядовых моделей, формируя свою мрачную картинку, связанную с миром мертвых. Русалки появляются и в рассказе «Гнилая лодка», где главный герой Витя попадает под чары туристок, чьи образы смело можно соотнести с русалками, которых писатель упоминает в начале текста.

Еще один выразительный пример — рассказ «Солдат и мертвец», аллюзия на сказку Афанасьева «Солдат и черт». Как черт признает солдата своим в сказке Афанасьева, так и мертвец видит в солдате родную душу, которую мертвые с радостью примут к себе: « — Вот тебе могилка, солдат, подходящая по удобству и комфорту. Переночуешь — и ступай к маме. А когда жить надоест, возвращайся — мы люди не жадные, твоё место занимать не станем». Конечно же, как и в большинстве текстов книги, Дядя Лёша скрещивает фольклорные мотивы с сатирическими, в духе Чехова и Салтыкова-Щедрина. Однако нас интересует не столько политический контекст, сколько пласт народных преданий. Сказочный слой приоткрывает завесу смыслов, до которых можно докопаться, обратившись к некоторым обрядовым символам. Путь в русском похоронно-погребальном комплексе — символ смерти, поскольку считалось, что, умирая, человек как бы сменяет место жительства, переезжает. Солдат идет по дороге и встречает мертвеца — следовательно, можно предположить, что солдат уже находится в царстве мертвых. Тогда он вовсе не дезертир, а покойник, проходящий через испытания загробного мира.

«Вервь подземная» — тоже из ряда рассказов, где речь идет о мире мертвых. Вервь — древняя общинная организация на Руси. Вернемся к ритуальной березе. В Сибири, когда она еще была свободной, народ верил, что появление белой березы означает приближение русских завоевателей. Тогда многие общины хоронили себя заживо, чтобы избежать унижения при столкновении с вероломными захватчиками. Санек в рассказе «Вервь подземная» слышит таинственную песнь из-под земли: его зазывают мертвецы, и он, бросив пить, начинает прорывать путь к ним. Даже святая вода не подействовала на героя. Добравшись до цели, он сам слился с миром мертвых и принялся закапывать себя живьем. Впоследствии его судьбу разделила жена. Фактически Санек, попав под влияние потустороннего мира, совершил самоубийство. Рассказ начинается с того, что герой напился, упал и услышал подземные голоса. Очевидно, алкоголь в книге Дяди Лёши — мотив негативный, влекущий за собой отчаяние, безысходность и смерть (как, например, в рассказе «Яблочко созрело», где, казалось бы, безобидная детская игра подталкивает героя к самоубийству).

Дядя Лёша раскручивает всевозможные фольклорные сюжеты, оперирует их атрибутами и пересказывает на свой лад. Объединяет все эти «перепевы» линия безнадежности, чье давление усиливается с помощью черного юмора. Кстати говоря, смех — еще один неотъемлемый элемент культуры. Об этом много писал Бахтин, исследовавший творчество Ф. Рабле. Согласно Бахтину, народная смеховая культура — та почва, что породила Ренессанс; по мнению исследователя, народ с помощью смеха пытался победить мрак и страх, которые сеяла официальная, «высокая» культура. Переводя все на язык материально-телесного, смехотворного, народ мог побороть символы и образы официальной культуры. Вслед за Бахтиным Д. Лихачев занялся исследованием древнерусского смеха: в ту эпоху смех был формой мировоззрения, выстраивающей «антимир», где царила свобода. Смех выступал в роли отдушины, и Дядя Лёша смеется так же, как это делали во времена Ренессанса и Древней Руси. Если задуматься, синтез смеха и неотвратимости смерти порождает сущий кошмар наяву, настоящий апокалипсис.

Почему именно русский народный апокалипсис?

Смех, фольклор, смерть — три ключевые составляющие книги «Похвистнево». Через призму сказаний, юмора, отборного мата Дядя Лёша подает трагедии не просто отдельных людей, а русского народа в целом. Не зря в заключительной классификации тематический перечень закрывает блок «Суицид, несчастный случай», завершающийся рассказом «Свет в конце тоннеля». Данный текст — отличная иллюстрация: нам подается история некоего Журавлева, который просыпается и видит, что округа гибнет в пожаре. Он оббегает город, выходит к Волге, пытаясь спастись от огня. Но понимает, что не сможет переплыть реку, возвращается и умирает: «В момент наступления смерти Журавлёв ничего не почувствовал. Тогда пожар прекратился. Точнее, нет. Его вообще не было». Внешний апокалипсис — иллюзия, проекция подсознания. На самом деле апокалипсис носит характер внутренний, то есть душевный.

Русский народный апокалипсис — это о судьбе русской души. Аллюзии на Достоевского, Гоголя, Афанасьева и многочисленные отсылки к фольклору — все это начинка духовная, и человек своими руками ее уничтожает. Искушенного читателя не удивить излишками обсценной лексики (с этим в свое время отлично справились Э. Лимонов, Г. Миллер и др.), темой наркотиков (в этом плане никто не сможет переплюнуть У. Берроуза с его «Голым завтраком» и И. Уэлша, написавшего «На игле»); не шокирует обличение политической ситуации в России. Книга Дяди Лёши поднимает проблему человеческой души, помутившегося сознания, гибнущей культуры — и поражает именно этим. Он подает безнадежность в смеховой обертке и пытается воскресить то, что чахнет из-за людей, не способных открыть двери восприятия. В конце концов, кто справится с этой задачей, если не писатель, когда вокруг одни алкаши и наркоманы?